表的内容

发病机制的立克次氏体rickettsii

- 当被感染的成年蜱虫接种时,人就会被感染立克次氏体rickettsii在吸食血液的同时进入皮肤。

- 立克次体通常需要6个小时的附着和摄食才能被传染给宿主。偶尔也可以通过抓挠和摩擦具有传染性的蜱虫粪便进入擦伤的皮肤传播感染。

- 接种后,立克次体通过血液扩散到全身。

- 外膜蛋白A (OmpA)表达于细胞表面R。rickettsii负责细菌粘附内皮细胞和诱导吞噬的能力。

- 当细菌进入细胞后,它们通过产生磷脂酶C降解吞噬体膜而从吞噬体释放出来。

- r . rickettsii通过宿主细胞在一端的肌动蛋白聚合,繁殖并推动通过细胞质。

- 然后,这些有机体通过细胞膜的长细胞投影扩散到其他内皮细胞。

- 立克次体在小血管内皮细胞内增殖,造成细胞损伤,血管渗漏,产生血管炎,以淋巴球环绕血管为特征。

- 在皮肤上可以看到相邻内皮细胞受损的影响,血管扩张首先产生粉红色的皮疹。

- 细胞肿胀坏死;血管血栓形成,导致破裂坏死。

- 血管病变在皮肤突出,但血管炎发生在许多器官,似乎是止血障碍的基础。

- 血浆丢失到组织中引起的低血容量和低蛋白血症可导致各器官灌注减少和器官衰竭。

- 后来,红细胞的渗漏导致出血性斑点(或瘀点),疾病的名称就由此而来。

- 在大脑、肺、心脏、肝脏和其他内脏器官的血管中,这些精确的出血会导致脑炎、肺炎、心律失常、恶心、呕吐和腹痛。

- 宿主对感染的免疫反应是基于细胞因子介导的细胞内杀伤和清除细胞内立克次氏体是通过免疫系统的强大作用实现的,其中细胞免疫的重要贡献是CD8淋巴细胞及其细胞因子,如干扰素-γ和肿瘤坏死因子。

- 立克次体外膜蛋白的抗体反应可能也很重要。

临床表现立克次氏体rickettsii

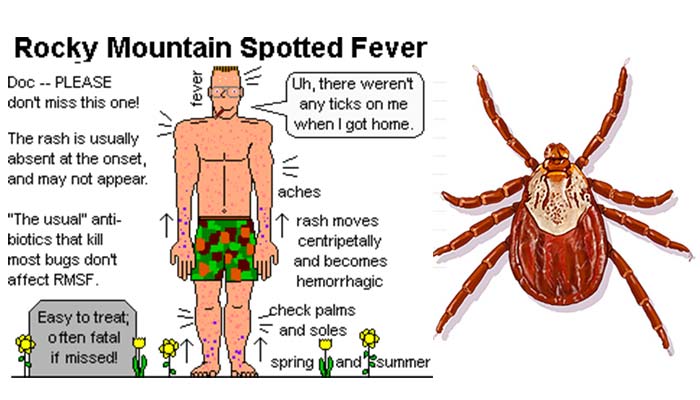

落基山斑疹热

- 落基山斑疹热是一种潜在的致命疾病,但通常可治愈的蜱传疾病,是最常见的立克次体感染引起的立克次氏体rickettsii.

- 这种疾病通常在蜱虫活动最活跃的温暖月份发生的频率最高。

- 潜伏期为7天。

- 发病以高热和头痛为先兆,并伴有不适、肌痛、恶心、呕吐、腹痛和腹泻。

- 黄斑皮疹可在3天或更长时间后出现,通常最初出现在手腕、脚踝、手掌和脚掌,然后扩散到躯干。

- 皮疹可演变为“斑点”或瘀点形式,这是更严重的疾病和出血性的先兆。

- 落基山斑疹热的并发症包括神经系统表现(脑炎)、肺和肾功能衰竭以及心脏异常。

- 患者可能在出现症状后5天内死亡,尽管使用了有效的抗生素治疗,但总死亡率接近4%。

- 致死性感染的危险因素包括年龄较大、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症和延迟四环素治疗。